河南大学农学院林敏团队与海南大学和云南农业大学相关团队合作,采用纳米工程技术创建一种新型节肥增产增效的固氮工程菌株,能够有效缓冲酸性pH值,改善根际环境养分循环,促进根际固氮效率和宿主植物生长。取得的相关成果Nanoengineered Azotobacter Pseudomonas stutzeri A1501 for Soil Ecology Restoration and Biological Nitrogen Fixation发表在国际纳米科学期刊《ACS Nano》上(IF=16.2)。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c15823

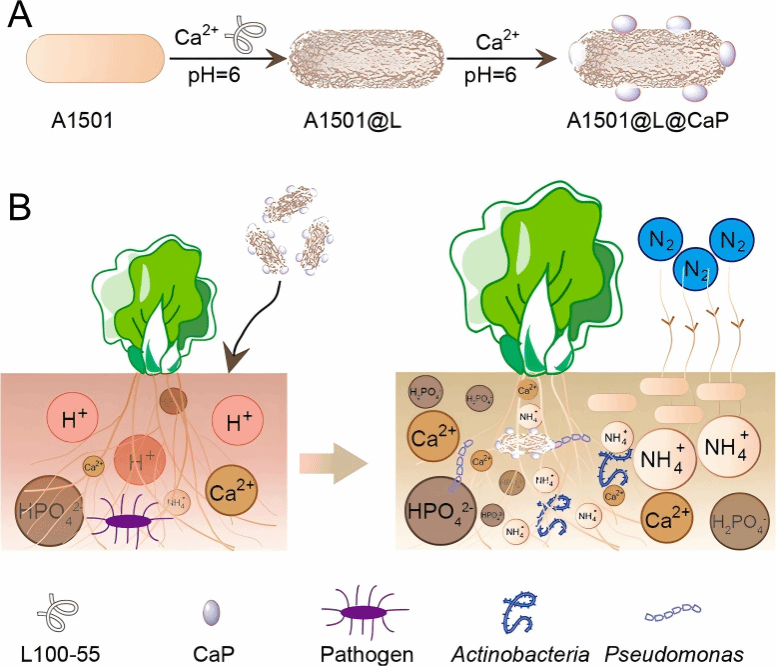

根际固氮微生物能定殖在宿主植物组织内或根际环境中,通过固氮酶将空气中氮气还原为可被植物直接利用的铵态氮素,在农业生产中应用能减少化学氮肥的施用。然而,许多根际固氮微生物对 pH 值高度敏感,其固氮活性在酸性环境中显著降低。酸性土壤覆盖了全球约 30% 的土地面积,其中包括超过 50% 的潜在可耕地,近年来由于氨和尿素等酸性氮肥的过量使用,加剧了土壤酸化,导致土壤中磷、钙和镁等必需营养元素缺乏,已成为全球农业高质量绿色发展的重大障碍。针对上述问题,研究团队以固氮施氏假单胞菌A1501底盘,开发了一种由pH响应共聚物L100-55和磷酸钙纳米颗粒(CaP NPs)组成的活细胞自组装系统,不仅能提升酸性土壤中磷和钙的含量,也能显著增强了固氮菌的工作效率。盆栽实验结果表明,这种经过纳米工程改造的新型固氮工程菌株在酸性土壤中保持高效固氮活性,其铵产量达57.52 μg/g cells,同时能有效提升酸性土壤的pH值,增加土壤及其宿主植物中氮、磷和钙的含量,提高宿主作物产量,显示出良好的节肥增产增效应用前景,为解决当前传统生物固氮技术所面临的瓶颈问题提供了切实可行的新方案。

图1. 纳米工程固氮菌株的设计思路和功能评价

(A) 纳米工程固氮菌株的制备流程图。(B) 纳米工程固氮菌株在恢复土壤生态和促进根际固氮中的作用示意图。

本论文的共同通讯作者包括海南大学李娟娟教授和刘用副教授、云南农业大学刘柱教授以及河南大学林敏教授。该项目得到海南省自然科学基金和重点研发计划的资助。(作者:林敏 审核:王磊)

林敏,新世纪百千万人才工程国家级人选专家(2004),国家杰出青年科学基金获得者(2010年),全国农业科研杰出人才(2012),国务院特殊津贴专家(2013),国家 “973”计划项目首席科学家(2015年)。现任中关村量子生物农业产业技术创新战略联盟理事长,中国农业生物技术学会副理事长,中国生物工程学会生物农业分会主任,农业农村部农业微生物组学重点实验室主任,国家重点研发计划合成生物学重点专项管理专家组成员,第九届农业农村部肥料登记评审委员会专家和《生物技术进展》杂志主编。2005-2019年任中国农业科学院生物技术研究所所长。2022年5月加入河南大学农学院。主要从事农业微生物资源挖掘,生物育种与生物合成等研发工作。获科技部“全国颠覆性技术创新大赛”生物技术优胜奖、浙江省自然科学奖一等奖和中国技术市场协会金桥奖二等奖。在Proc Natl Acad Sci USA (2008,2013, 2014,2016,2018,2022), Mol Breeding (2014, 2016), Org Lett (2016), J Bacteriol (2019), J. Am. Chem. Soc (2019), Nature (2019), npj Biofilms and Microbiomes (2021), Metab Eng (2022), iScience (2022),Nat Struct Mol Biol(2023), mSphere (2024)等学术期刊上发表SCI论文80余篇,获得国内外专利60余项。

Copyright © 2021 河南大学农学院 版权所有