——2024级生物育种科学专业见习之植物野外实习工作圆满结束

6月28日至7月3日,为进一步提升生物育种科学专业学生的专业素养,激发学生对生物学和植物学的科研兴趣,专业见习指导教师苗琛、李昌勤、王金梅,副院长张大乐和辅导员田海龙带领24级全体本科生赴河南省新乡市万仙山开展野外实习。

当炎夏的风越过太行山脉,一群探索者正背起行囊,在万仙山的苍翠间开启一场知识与自然的深度对话。同学们在山林间触摸植物的心跳,在标本里定格时光的纹理,用脚印丈量理论与实践的距离。

绿野仙踪:课堂延伸到云雾深处

蜀葵的掌状叶脉在微雨中舒展,绣线菊细碎的花序如同星芒点缀山野——6月29日清晨,当薄雾笼罩万仙山罗姐寨的峡谷,学生们手持工具穿行于湿漉漉的林间,跟随指导教师苗琛、李昌勤和王金梅老师的讲解辨识远志、酸枣、铁线莲、路边青、茅莓、绣线菊等植物。“大叶大,小叶小,大叶小叶龙牙草”,俯身记录植物群落分布时,老师带同学们念起通俗有趣的俗语,当课本知识融入山风,每一株植物都是鲜活的教科书。

山林探秘:科考锤敲开生态密码

三天里,师生们足迹踏遍郭亮挂壁公路、万仙山南坪等地区,跨越海拔落差近千米的山地生态系统。在陡峭的山崖边,老师指导学生们采集各种看似相同,实则性状、习性都另有玄机的植株样本;植物的每一片叶脉、每一朵花蕊都藏着进化的密码,而同学们学着用植物学的视角观察世界,培养的正是是未来农业科技人才的必备素养。

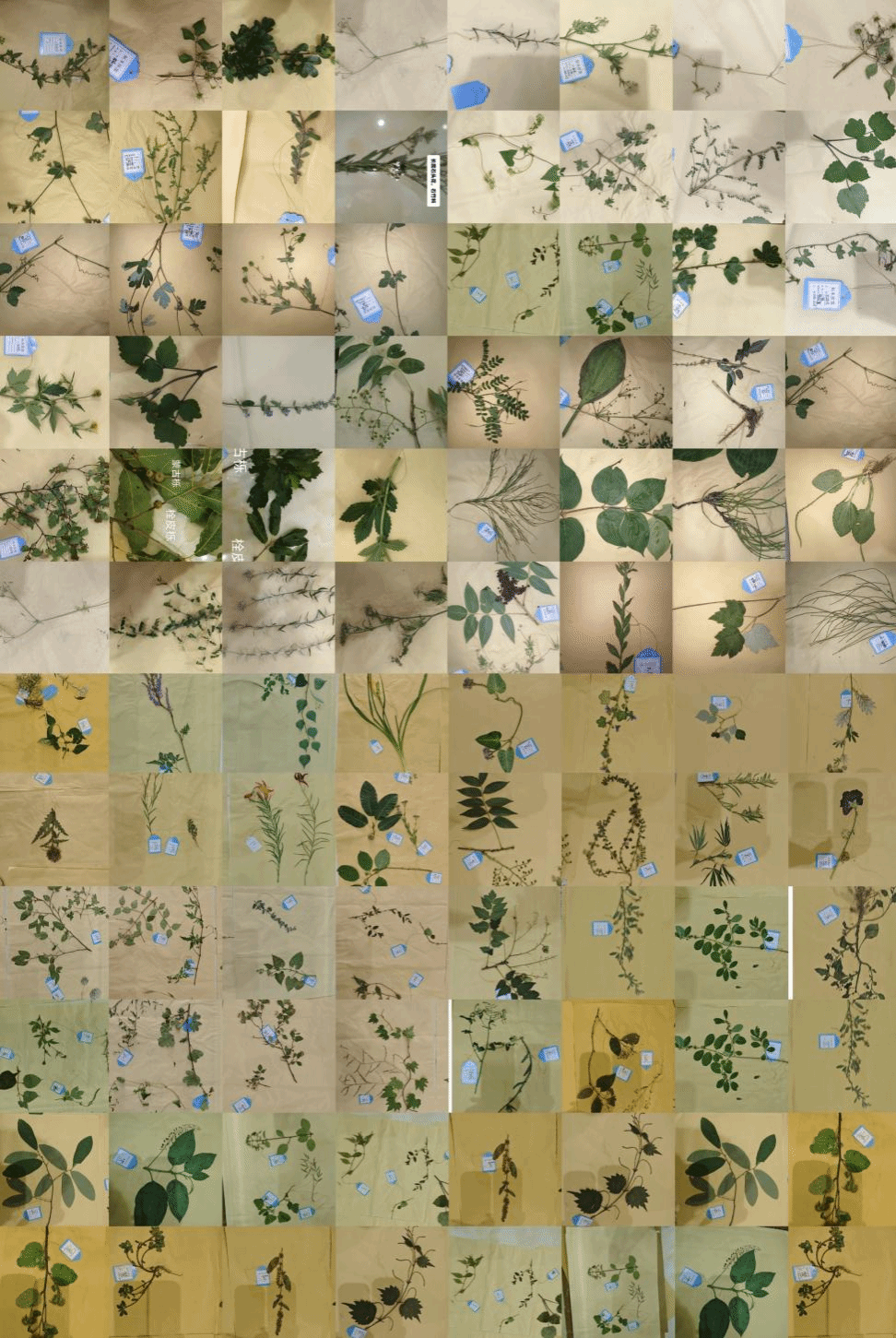

标本留痕:用心封存的绿色档案

夜晚,同学们的住处变成了大型标本制作现场,灯光下是大家专注又专业的身影。大家积极讨论每种植物的特性,不厌其烦地记录着新奇又熟悉的知识,在“山中见闻”的美妙底色下,厚厚的稿纸不单单是记录的工具,标本也不仅是知识的载体,更是自然生态的见证者。

自然启迪:山野与田野的传承

这场实习不仅是植物学知识的浸润,更是精神与意志的磨砺。学生们在昼夜温差近15℃的山间学会团队协作,在泥泞陡坡上体会科研的艰辛与实践的力量。或许,这种对自然规律的敬畏会伴随同学们的整个求知生涯。

部分同学感悟

魏玺逻:本次植物学野外实习让我们深刻体会到实践的力量。通过亲手采集、鉴定、制作标本,我们扎实掌握了植物学研究的基本技能,将课堂知识转化为真切体验。深入丹分沟、罗姐寨等自然环境,使我们对植物形态、分类及其与环境的关系有了前所未有的直观理解,书本理论变得鲜活生动。

野外实习极大地磨砺了吃苦耐劳的意志,更让我们深切感受到团队协作的价值——在互助中克服困难,在共享中发现新知。本次野外实习使我们扎实掌握了植物研究基本技能,深化了对植物与环境关系的理解,有效培养了严谨的科研态度与团队精神,为专业学习奠定了坚实基础。

谢宝利:这次小学期的万仙山植物学实习,让我实实在在学到了不少东西。在郭亮村、龙潭大峡谷的徒步路上,每天都要走两万多步,虽然脚底板有点酸痛,但跟着老师认植物的过程特别有意思。

一路上,老师就像行走的“植物字典”。看到连翘,老师就停下脚步,掰开枝条教我们辨认木犀科植物的特征;路过潮湿岩壁,又蹲下身子,仔细讲解卷柏耐旱的生存本领。遇到不认识的植物,大家会小心采下具有辨识度的枝条,用标本袋包好带回酒店。

晚上吃完饭,我们就围坐在桌前,一边用标本夹压制植物,一边翻着图鉴和手机查资料。有时为了确定植物的属种争得面红耳赤,最后还得请老师帮忙“裁判”。以前在课本上看植物图片总觉得抽象,这次亲手采集、制作标本,一点点揭开植物的“身份密码”,才真正把知识记在了心里。这次实习,让我对植物学有了更深的认识,也明白了知识要到大自然里学才扎实。

远宇彤:晨曦微露,我们踏上蜿蜒的山间小径,在老师们的悉心指导下,开启了一场奇妙的植物探索之旅。

书本中曾反复标记的重点植物,此刻鲜活地展现在眼前,"茎四棱,叶对生"的唇形科植物,拥有单子叶"平行脉"的草本,以及具有"三出复叶"特征的豆科植物,理论与实践的碰撞,赋予了这些知识鲜活的生命力,让枯燥的文字焕发出迷人的光彩。每日的登山与返程,都是一次全新的发现之旅。

夜幕降临,师生围坐一起,复盘当日所见,那些陌生的植物渐渐变得熟悉,知识的画卷也在交流中不断展开。制作植物标本的过程,一片片形态各异的植物,经过精心压制,变成精美的标本时,心中总会涌起难以抑制的喜悦。这次野外实习,不仅让我收获了丰富的专业知识,更让我体会到探索自然的无穷乐趣,成为我求学路上一段珍贵而难忘的回忆。

马宇航:在山林田野间,我不再局限于书本知识,而是亲手采集标本、实地观察植物的生长环境,亲身体会了植物的特征。团队协作中,我们共同采样,制标本。面对多变的天气和复杂地形,我学会了如何去冷静应对,在这个过程中,我解决问题的能力和专业的素养显著提升。

这次实习,不仅拓宽了专业视野,更让我明白探索自然需要敬畏之心与坚韧毅力,是一段难忘且意义非凡的经历。

梁高菁:在万仙山为期五天的野外实习,是一场知识与意志的双重淬炼。在山间林野中,我跟随老师们的脚步,辨识出青翠的连翘、素雅的紫花地丁,还有生命力顽强的黄荆。每一次俯身观察、每一次对照图鉴确认,都让植物学课本上的文字化作鲜活的生命印记。

标本整理的过程更让我领悟到团结的力量。面对堆积如山的植物样本,小组分工协作,有人细致测量记录,有人专注压制标本,有人严谨标注信息。指尖的忙碌与交流的欢笑声交织,原本艰巨的任务在团队合作中高效完成。

在崎岖山路的跋涉中,在与烈日蚊虫的对抗中,我褪去了娇气与懈怠。这段经历不仅让我收获专业知识,更让我明白:唯有脚踏实地、携手共进,才能在探索自然的道路上,收获成长的累累硕果。

此次实习活动,不仅让师生们收获了近三百份高质量植物标本,更用实践诠释了“把论文写在祖国大地上”的育人理念。当这群年轻的农学追梦人带着满身青草香回归校园,他们带回的不仅是山野间的绿意,更是扎根土地、敬畏自然的初心与使命。在生物育种和科研探索的前进道路上,这片山林间的足印,正在化作未来农业科技工作者的成长注脚。(作者:罗诗雨 审核:曹玉辉)

Copyright © 2021 河南大学农学院 版权所有